値を直接指定して生成する

c(...)の関数の中に要素を列挙する。

|

|

> c(1, 2, 3, 4, 5) [1] 1 2 3 4 5 |

同じ値が繰り返されるベクトル

要素が値の場合。

|

|

> rep(3,5) [1] 3 3 3 3 3 > rep(3,times=5) [1] 3 3 3 3 3 |

ベクトルを与えると、そのベクトルの要素が繰り返される。

|

|

> rep(c(1,2,3),3) [1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 > rep(c(1,2,3),times=3) [1] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 |

ベクトルの要素を要素ごとに繰り返す。

|

|

> rep(c(1,2,3),each=4) [1] 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 |

要素ごとに繰り返しながら全体を繰り返す。timesとeachの指定順は関係しない。

|

|

> rep(c(1,2,3),times=3,each=2) [1] 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 |

一定値で増減するベクトル

1ずつ増減

[開始値]:[終了値]で指定する。

|

|

> 1:5 [1] 1 2 3 4 5 > 2:-2 [1] 2 1 0 -1 -2 |

seq()関数を使っても同じ。

|

|

> seq(1:5) [1] 1 2 3 4 5 > seq(2:-2) [1] 1 2 3 4 5 |

seq()関数の本来の表現。

|

|

> seq(1,5) [1] 1 2 3 4 5 > seq(2,-2) [1] 2 1 0 -1 -2 |

1以外のステップ値で増減するベクトル

seq()関数の”by=”引数でステップ値を指定。

|

|

> seq(0,8,by=2) [1] 0 2 4 6 8 > seq(8,0,by=-2) [1] 8 6 4 2 0 |

単に引数を3つ指定した場合は、3つ目の値が”by=”の値とみなされる。

|

|

> seq(0,12,3) [1] 0 3 6 9 12 |

終了値がジャストでない場合は手前まで。

|

|

> seq(0,10,by=3) [1] 0 3 6 9 > seq(0,-10,by=-3) [1] 0 -3 -6 -9 |

ただし要素の変化方向と増減値の符号が逆の場合はエラー。

|

|

> seq(0,5,by=-2) seq.default(0, 5, by = -2) でエラー: 'by' 引数中に誤った符号があります > seq(5,0,by=2) seq.default(5, 0, by = 2) でエラー: 'by' 引数中に誤った符号があります |

ベクトルの長さ(要素数)を指定

length.out属性で指定。

|

|

> seq(0,18,length.out=3) [1] 0 9 18 |

length.outの代わりにlength、lenとしてもよい。

|

|

> seq(0,10,length=3) [1] 0 5 10 > seq(0,10,len=4) [1] 0.000000 3.333333 6.666667 10.000000 > seq_len(0,10,5) |

seq_len()関数は、非負の整数で長さを与えて数列を生成。

|

|

> seq_len(5) [1] 1 2 3 4 5 |

sequence()関数

seq()関数とは違う。

引数に整数値を持つベクトルc(n1, n2, …)を指定して、各要素を終了値としたベクトル1:n1、1:n2、…を結合したベクトルを返す。

|

|

> sequence(4) [1] 1 2 3 4 > sequence(c(1,2,3,4)) [1] 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 > sequence(c(4,3,2,1)) [1] 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 > sequence(c(1,3,5)) [1] 1 1 2 3 1 2 3 4 5 |

乱数列の生成

Rでは、様々な確率分布に従う乱数列を生成することができる。

基本形はr<name>(n, <parameters>)の形を取り、<name>で確率分布を、<parameters>で確率分布に対応したパラメータを指定する。

一様分布

runif(n, min=a, max=b)

(a, b)の一様分布に従う乱数をn個生成する。

|

|

> runif(10, -1, 1) [1] 0.3411880 -0.6890782 0.5073527 0.6238675 -0.5368339 [6] 0.3966292 0.4342262 -0.1191653 0.5260462 0.3214433 <\pre> |

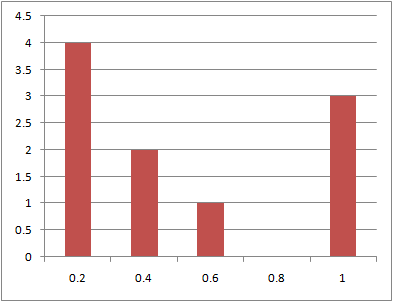

二項分布

rbinom(n, size=s, prob=p)

確率pの二項分布に従う乱数を生成する。たとえば不良品率pの部品からs個のサンプルを取り出し、不良品の数を数えるという試行をn回繰り返す、などの例に相当する。

|

|

> rbinom(10, 1, 0.2) [1] 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 > rbinom(10, 1, 0.2) [1] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 > rbinom(10, 5, 0.2) [1] 2 1 0 0 0 3 2 0 3 1 > rbinom(10, 5, 0.2) [1] 1 2 2 2 0 0 1 2 4 0 |

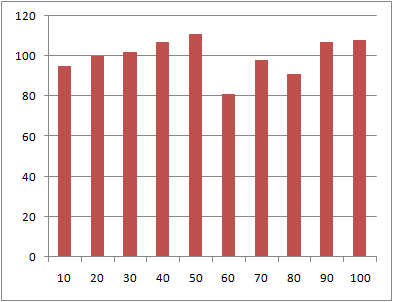

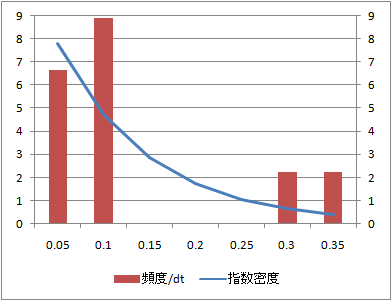

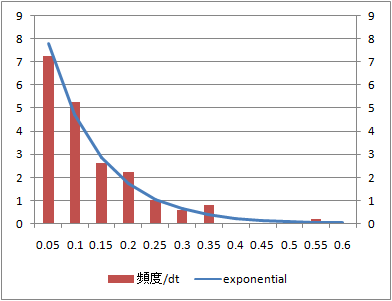

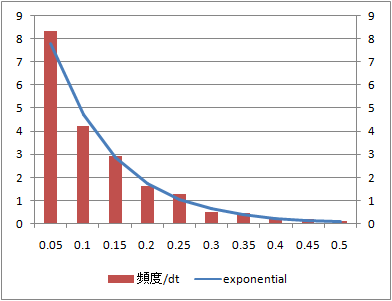

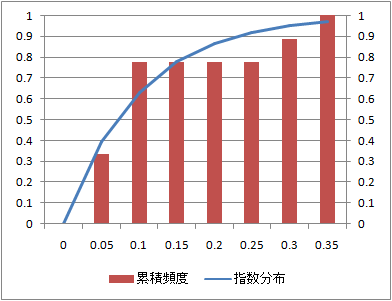

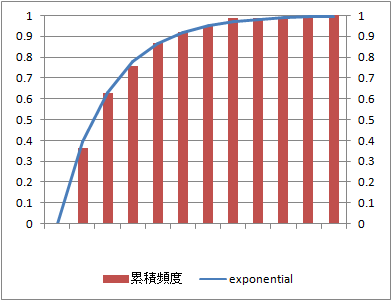

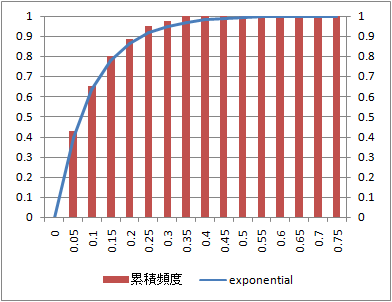

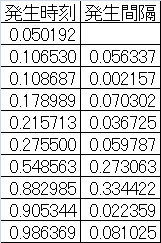

指数分布

rexp(n, rate=l)

l= の指数分布に従う乱数を生成する。

の指数分布に従う乱数を生成する。

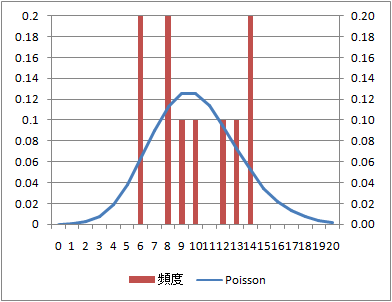

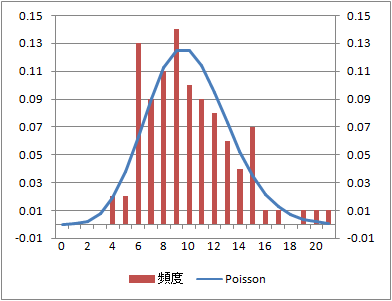

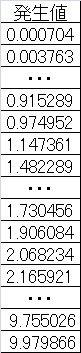

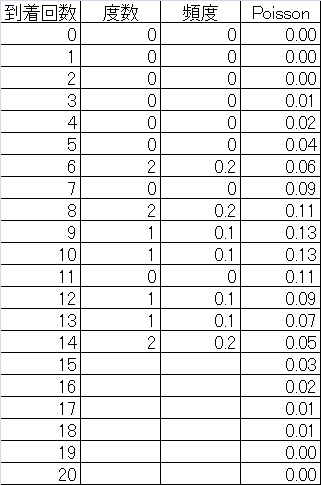

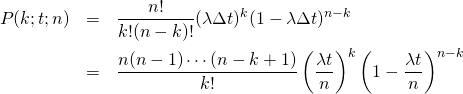

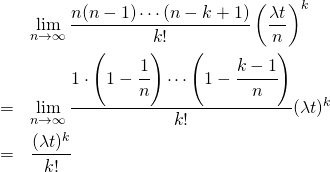

ポアソン分布

rpois(n, lambda=l)

l= のポアソン分布に従う乱数を生成する。

のポアソン分布に従う乱数を生成する。

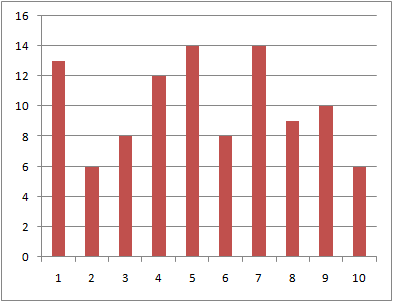

正規分布

rnorm(n, mean=m, sd=s)

平均m、標準偏差sの正規分布に従う乱数を生成する。

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{equation*} \lim_{r \to \infty} \left( 1 + \frac{1}{r} \right)^{- r \lambda t - k} = \lim_{r \to \infty}\left[ \left(1 + \frac{1}{r} \right)^{- r \lambda t} \left( 1 + \frac{1}{r} \right)^{-k} \right] = e^{- \lambda t} \end{equation*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-49d81edd3149a98b9a6ef1f587e3e521_l3.png)