概要

Irisデータセットはアヤメの種類と特徴量に関するデータセットで、3種類のアヤメの花弁と萼(がく)に関する特徴量について多数のデータを提供する。

ここではPythonのscikit-learnにあるirisデータの使い方をまとめる。

データの取得とデータ構造

Pythonで扱う場合、scikit-learnのdatasetsモジュールにあるload_iris()でデータを取得できる。データはBunchクラスのオブジェクトととのことだが、通常の扱い方は辞書と同じようだ。

|

1 2 3 4 5 6 |

from sklearn.datasets import load_iris iris_dataset = load_iris() for key, value in zip(iris_dataset.keys(), iris_dataset.values()): print("{}:\n{}\n".format(key, value)) |

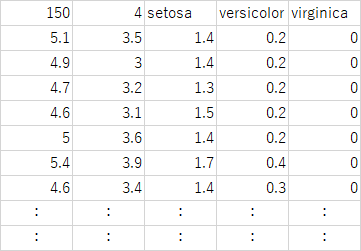

データの構造は辞書型で、150個体のアヤメに関する特徴量の配列と各個体の種類、種類名などが格納されている。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 |

data: [[5.1 3.5 1.4 0.2] [4.9 3. 1.4 0.2] [4.7 3.2 1.3 0.2] ..... [6.5 3. 5.2 2. ] [6.2 3.4 5.4 2.3] [5.9 3. 5.1 1.8]] target: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2] target_names: ['setosa' 'versicolor' 'virginica'] DESCR: .. _iris_dataset: Iris plants dataset -------------------- **Data Set Characteristics:** :Number of Instances: 150 (50 in each of three classes) :Number of Attributes: 4 numeric, predictive attributes and the class :Attribute Information: - sepal length in cm - sepal width in cm - petal length in cm - petal width in cm - class: - Iris-Setosa - Iris-Versicolour - Iris-Virginica :Summary Statistics: ============== ==== ==== ======= ===== ==================== Min Max Mean SD Class Correlation ============== ==== ==== ======= ===== ==================== sepal length: 4.3 7.9 5.84 0.83 0.7826 sepal width: 2.0 4.4 3.05 0.43 -0.4194 petal length: 1.0 6.9 3.76 1.76 0.9490 (high!) petal width: 0.1 2.5 1.20 0.76 0.9565 (high!) ============== ==== ==== ======= ===== ==================== :Missing Attribute Values: None :Class Distribution: 33.3% for each of 3 classes. :Creator: R.A. Fisher :Donor: Michael Marshall (MARSHALL%PLU@io.arc.nasa.gov) :Date: July, 1988 The famous Iris database, first used by Sir R.A. Fisher. The dataset is taken from Fisher's paper. Note that it's the same as in R, but not as in the UCI Machine Learning Repository, which has two wrong data points. This is perhaps the best known database to be found in the pattern recognition literature. Fisher's paper is a classic in the field and is referenced frequently to this day. (See Duda & Hart, for example.) The data set contains 3 classes of 50 instances each, where each class refers to a type of iris plant. One class is linearly separable from the other 2; the latter are NOT linearly separable from each other. .. topic:: References - Fisher, R.A. "The use of multiple measurements in taxonomic problems" Annual Eugenics, 7, Part II, 179-188 (1936); also in "Contributions to Mathematical Statistics" (John Wiley, NY, 1950). - Duda, R.O., & Hart, P.E. (1973) Pattern Classification and Scene Analysis. (Q327.D83) John Wiley & Sons. ISBN 0-471-22361-1. See page 218. - Dasarathy, B.V. (1980) "Nosing Around the Neighborhood: A New System Structure and Classification Rule for Recognition in Partially Exposed Environments". IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. PAMI-2, No. 1, 67-71. - Gates, G.W. (1972) "The Reduced Nearest Neighbor Rule". IEEE Transactions on Information Theory, May 1972, 431-433. - See also: 1988 MLC Proceedings, 54-64. Cheeseman et al"s AUTOCLASS II conceptual clustering system finds 3 classes in the data. - Many, many more ... feature_names: ['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)', 'petal length (cm)', 'petal width (cm)'] filename: C:\Users\tomo\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\lib\site-packages\sklearn\datasets\data\iris.csv |

データのキーは以下のようになっている。

|

1 2 3 4 5 6 7 |

from sklearn.datasets import load_iris iris_dataset = load_iris() print(iris_dataset.keys()) # dict_keys(['data', 'target', 'target_names', 'DESCR', 'feature_names', 'filename']) |

データの内容

'data'~特徴量データセット

150個体のアヤメに関する、4つの特徴量をレコードとしたデータセット。各個体の4つの特徴量の配列を要素とした2次元配列。列のインデックス(0, 1, 2, 3)が四つの特徴量に対応している。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

'data': array([[5.1, 3.5, 1.4, 0.2], [4.9, 3. , 1.4, 0.2], [4.7, 3.2, 1.3, 0.2], [4.6, 3.1, 1.5, 0.2], [5. , 3.6, 1.4, 0.2], ..... [6.7, 3. , 5.2, 2.3], [6.3, 2.5, 5. , 1.9], [6.5, 3. , 5.2, 2. ], [6.2, 3.4, 5.4, 2.3], [5.9, 3. , 5.1, 1.8]]) |

'target'~アヤメの種類に対応したコード

3種類のアヤメに対応した0~2のコードの配列。150個体のアヤメに対応した1次元配列。

|

1 2 3 4 5 6 7 |

'target': array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]) |

'target_names'~アヤメの種類名

アヤメの3つの種類の種類名。stosaは「ヒオウギアヤメ」といって少し大人締めの色形だが、versicolorとvirginicaは素人にはその違いがよく分からない。

|

1 |

'target_names': array(['setosa', 'versicolor', 'virginica'], dtype='<U10'), |

種類名とコードの関係は以下の通り。

| setosa | 0 |

| versicolor | 1 |

| virginica | 2 |

'feature_names'~特徴名

データの格納順はDESCRの後。アヤメの種類のクラス分けに使う特徴。

sepal(萼)とpetal(花弁)の長さと幅、計4つの特徴の名称が、単位cmを含む文字列で格納されている。

- ‘sepal length (cm)’ 萼の長さ

- ‘sepal width (cm)’ 萼の幅

- ‘petal length (cm)’ 花弁の長さ

- ‘petal width (cm)’ 花弁の幅

|

1 |

'feature_names': ['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)', 'petal length (cm)', 'petal width (cm)'] |

特徴名とコードの関係は以下の通り。

| sepal length (cm) | 0 |

| sepal width (cm) | 1 |

| petal length (cm) | 2 |

| petal width (cm) | 3 |

'filename'~ファイル名

これも格納順はDESCRの後で、CSVファイルの位置が示されている。1行目にはデータ数、特徴量数、特徴量名称が並んでおり、その後に150行のアヤメの個体に対する4列の特徴量と1列の種類データが格納されている。このファイルにはfeature_namesやDESCRに当たるデータは格納されていない。

|

1 |

'filename': 'C:...lib\\site-packages\\sklearn\\datasets\\data\\iris.csv' |

'DESCR'~データセットの説明

データセットの説明。print(iris_dataset['DESCR'])のようにprint文で整形表示される。

- レコード数は150個(3つのクラスで50個ずつ)

- 属性は、4つの数値属性とクラス(種類)

→predictiveの意味とclassが単数形なのがわからない

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |

.. _iris_dataset: Iris plants dataset -------------------- **Data Set Characteristics:** :Number of Instances: 150 (50 in each of three classes) :Number of Attributes: 4 numeric, predictive attributes and the class :Attribute Information: - sepal length in cm - sepal width in cm - petal length in cm - petal width in cm - class: - Iris-Setosa - Iris-Versicolour - Iris-Virginica :Summary Statistics: ============== ==== ==== ======= ===== ==================== Min Max Mean SD Class Correlation ============== ==== ==== ======= ===== ==================== sepal length: 4.3 7.9 5.84 0.83 0.7826 sepal width: 2.0 4.4 3.05 0.43 -0.4194 petal length: 1.0 6.9 3.76 1.76 0.9490 (high!) petal width: 0.1 2.5 1.20 0.76 0.9565 (high!) ============== ==== ==== ======= ===== ==================== :Missing Attribute Values: None :Class Distribution: 33.3% for each of 3 classes. :Creator: R.A. Fisher :Donor: Michael Marshall (MARSHALL%PLU@io.arc.nasa.gov) :Date: July, 1988 The famous Iris database, first used by Sir R.A. Fisher. The dataset is taken from Fisher's paper. Note that it's the same as in R, but not as in the UCI Machine Learning Repository, which has two wrong data points. This is perhaps the best known database to be found in the pattern recognition literature. Fisher's paper is a classic in the field and is referenced frequently to this day. (See Duda & Hart, for example.) The data set contains 3 classes of 50 instances each, where each class refers to a type of iris plant. One class is linearly separable from the other 2; the latter are NOT linearly separable from each other. .. topic:: References - Fisher, R.A. "The use of multiple measurements in taxonomic problems" Annual Eugenics, 7, Part II, 179-188 (1936); also in "Contributions to Mathematical Statistics" (John Wiley, NY, 1950). - Duda, R.O., & Hart, P.E. (1973) Pattern Classification and Scene Analysis. (Q327.D83) John Wiley & Sons. ISBN 0-471-22361-1. See page 218. - Dasarathy, B.V. (1980) "Nosing Around the Neighborhood: A New System Structure and Classification Rule for Recognition in Partially Exposed Environments". IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. PAMI-2, No. 1, 67-71. - Gates, G.W. (1972) "The Reduced Nearest Neighbor Rule". IEEE Transactions on Information Theory, May 1972, 431-433. - See also: 1988 MLC Proceedings, 54-64. Cheeseman et al"s AUTOCLASS II conceptual clustering system finds 3 classes in the data. - Many, many more ... |

データの利用

データの取得方法

irisデータセットから各データを取り出すのに、以下の2つの方法がある。

- 辞書のキーを使って呼び出す(例:

iris_dataset['DESCR']) - キーの文字列をプロパティーに指定する(例:

iris_dataset.DESCR)

全レコードの特徴量データの取得

'data'から、150の個体に関する4つの特徴量が150行4列の2次元配列で得られる。4つの特徴量は’feature_names’の4つの特徴名に対応している。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

from sklearn.datasets import load_iris iris_data = load_iris() X = iris_data['data'] print(X) # [[5.1 3.5 1.4 0.2] # [4.9 3. 1.4 0.2] # [4.7 3.2 1.3 0.2] # ..... # [6.5 3. 5.2 2. ] # [6.2 3.4 5.4 2.3] # [5.9 3. 5.1 1.8]] |

特定の特徴量のデータのみ取得

特定の特徴量に関する全個体のデータを取り出すときにはX[:, n]の形で指定する。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

from sklearn.datasets import load_iris iris_data = load_iris() features = iris_data['feature_names'] X = iris_data['data'] n_feature = 2 feature = X[:, n_feature] print("feature name : {}".format(features[n_feature])) print("feature data :\n{}".format(feature)) # feature name : petal length (cm) # feature data : # [1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.1 1.2 1.5 1.3 1.4 # ..... # 5.7 5.2 5. 5.2 5.4 5.1] |

特定のクラスのデータのみ抽出

特定のクラス(この場合は種類)のレコードのみを抽出する方法。ndarrayの条件による要素抽出を使う。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |

from sklearn.datasets import load_iris iris_data = load_iris() targets = iris_data['target_names'] features = iris_data['feature_names'] X = iris_data['data'] y = iris_data['target'] n_class = 1 data_1 = X[y==1] print("data for class {}:\n{}".format(targets[n_class], X[y==n_class])) # data for class versicolor: # [[7. 3.2 4.7 1.4] # [6.4 3.2 4.5 1.5] # [6.9 3.1 4.9 1.5] # ..... # [6.2 2.9 4.3 1.3] # [5.1 2.5 3. 1.1] # [5.7 2.8 4.1 1.3]] |

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{gather*} \left[ \begin{array}{c} \dfrac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_n} \end{array} \right] = \lambda \left[ \begin{array}{c} \dfrac{\partial g}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial g}{\partial x_n} \end{array} \right] \\ g(x_1, \ldots, x_n) = 0 \end{gather*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c297beeeabd64856118393aad789fe1a_l3.png)