相加相乗平均の不等式

一般系

(1) ![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{equation*} a_i \ge 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} a_i \ge n \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} \end{equation*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7316e733b885728513bce2577cd689f4_l3.png)

2項の場合

(2) ![]()

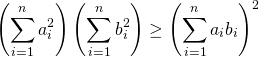

コーシー・シュワルツの不等式

(3)

2項の場合

(4) ![]()

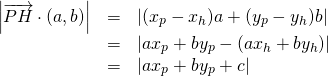

直線![]() 、点

、点![]() の距離を考える。直線と各点の記号、座標を以下のように定義する。

の距離を考える。直線と各点の記号、座標を以下のように定義する。

(1) ![]()

まず、ベクトル![]() が直線

が直線![]() に直交することを示す。直線は以下のように媒介変数表示できて、ベクトル

に直交することを示す。直線は以下のように媒介変数表示できて、ベクトル![]() は直線に平行なベクトル。

は直線に平行なベクトル。

(2) ![]()

これを直線の式に代入して、

(3) ![]()

ここで任意の![]() に対して上式が成り立つことから、

に対して上式が成り立つことから、![]() となり、ベクトル

となり、ベクトル![]() は直線に垂直であることが示された。

は直線に垂直であることが示された。

別解:点と直線の距離をパラメーター(媒介変数)によって愚直に求める方法

与えられた点![]() から直線

から直線![]() への垂線の足を

への垂線の足を![]() とすると、

とすると、![]() なので、以下が成り立つ。

なので、以下が成り立つ。

(4) ![]()

ここで![]() は直線

は直線![]() 上にあることを考慮し、上式の左辺を以下のように変形できる。

上にあることを考慮し、上式の左辺を以下のように変形できる。

(5)

これより

(6) ![]()

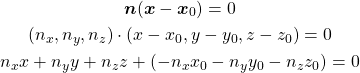

3次元空間内の平面は、たとえば以下のように表すことができる。

(7) ![]()

一方、3次元平面上の点と法線ベクトル![]() との直行条件から、以下のようにも表現できる。

との直行条件から、以下のようにも表現できる。

(8)

上記2つの式より、ベクトル![]() は平面に対する法線ベクトルであることがわかる。

は平面に対する法線ベクトルであることがわかる。

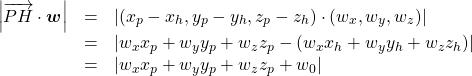

この法線ベクトルがベクトル![]() と平行であることから、

と平行であることから、

(9) ![]()

上式の左辺は以下のように変形できる。

(10)

以上のことから、点![]() から三次元平面

から三次元平面![]() への距離については、以下で表される。

への距離については、以下で表される。

(11) ![]()

n次元の超平面を以下の式で与える。

(12) ![]()

このとき、これまでと同様の考え方により、点![]() と上記の超平面との距離は以下で表される。

と上記の超平面との距離は以下で表される。

(13) ![]()

ベクトルはnp.array()で引数にリストを指定して定義。

|

1 2 3 4 |

v = np.array([1, 2, 3]) print(v) # [1 2 3] |

行列は同じくnp.array()で引数に二次元配列のリストを指定して定義。

|

1 2 3 4 5 |

m = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) print(m) # [[1 2 3] # [4 5 6]] |

numpy.identity(n)でn×nの単位行列を生成。

|

1 2 3 4 5 6 |

print(np.identity(4)) # [[1. 0. 0. 0.] # [0. 1. 0. 0.] # [0. 0. 1. 0.] # [0. 0. 0. 1.]] |

行列の転置にはtranspose()メソッドを使う。代替として.Tとしてもよい。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

m = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) print(m.transpose()) print(m.T) # [[1 4] # [2 5] # [3 6]] # [[1 4] # [2 5] # [3 6]] |

一次元配列で定義したベクトルにはtranspose()は効かない。列ベクトルに変換するにはreshape()メソッドを使う(reshape(行数, 列数))。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

v = np.array([1, 2, 3]) print(v.T) print(v.reshape(3, 1)) # [1 2 3] # [[1] # [2] # [3]] |

ベクトル・行列の定数倍は、各要素の定数倍。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

a = 2 v = np.array([1, 2, 3]) m = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) print(a*v) print(a*m) # [2 4 6] # [[ 2 4 6] # [ 8 10 12]] |

同じ要素数のベクトル、同じ次元の行列同士の下限は要素同士の加減

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |

a = np.array([1, 2, 3]) b = np.array([2, 4, 6]) A = np.array([[1, 2], [3, 4]]) B = np.array([[2, 4], [6, 8]]) print(a + b) print(a - b) print(A + B) print(A - B) # [3 6 9] # [-1 -2 -3] # [[ 3 6] # [ 9 12]] # [[-1 -2] # [-3 -4]] |

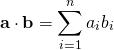

同じ要素数のベクトルの内積(ドット積)はnp.dot()で計算。

|

1 2 3 4 5 |

a = np.array([1, 2, 3]) b = np.array([4, 5, 6]) print(np.dot(a, b)) # 32 |

*演算子を使うと、要素ごとの積になる。

|

1 2 3 |

print(a*b) # [ 4 10 18] |

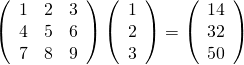

行列同士の積もnp.dot()で計算。l×m行列とm×n行列の積はl×n行列になる。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) B = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]) print(np.dot(A, B)) # [[22 28] # [49 64]] |

次元数が整合しないとエラーになる。

|

1 2 3 4 5 6 7 |

A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) B = np.array([[1, 2], [3, 4]]) print(np.dot(A, B)) # ValueError: shapes (2,3) and (2,2) not aligned: 3 (dim 1) != 2 (dim 0) |

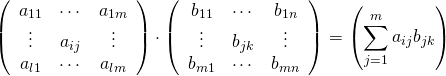

行ベクトルと行列の積は、ベクトルを前からかけてok。

|

1 2 3 4 5 6 7 |

a = np.array([1, 2, 3]) A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) print(np.dot(a, A)) # [30 36 42] |

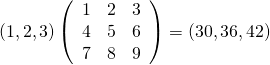

行列と列ベクトルの積は、一次元配列のベクトルをreshape()で列ベクトルに変換してから。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) a = np.array([1, 2, 3]).reshape(3, 1) print(np.dot(A, a)) # [[14] # [32] # [50]] |

なお、np.dot()の代わりに演算子@が使える。ベクトル同士なら内積、少なくともいずれか一つが行列なら行列積。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

a = np.array([1, 2]) b = np.array([1, 2, 3]).reshape(3, 1) A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) B = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]) print(a @ a) print(a @ A) print(A @ b) print(A @ B) # 5 # [ 9 12 15] # [[14] # [32]] # [[22 28] # [49 64]] |

行列式はnumpy.linalgパッケージのdet()関数で得られる。linalgは”linear algebra”の略で、慣例としてLAという名前で代替される。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

import numpy.linalg as LA A = np.array([[1, 2], [3, 4]]) B = np.array([[1, 2, 3], [2, 1, 3], [3, 1, 2]]) print(LA.det(A)) print(LA.det(B)) # -2.0000000000000004 # 6.000000000000001 |

逆行列はnumpy.linalgパッケージのinv()関数で得られる。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

A = np.array([[1, 2], [3, 4]]) B = np.array([[1, 2, 3], [2, 1, 3], [3, 1, 2]]) print(LA.inv(A)) print(LA.inv(B)) # [[-2. 1. ] # [ 1.5 -0.5]] # [[-0.16666667 -0.16666667 0.5 ] # [ 0.83333333 -1.16666667 0.5 ] # [-0.16666667 0.83333333 -0.5 ]] |

正方行列の固有値と固有ベクトルを、eig()関数で得ることができる(行列の固有値・固有ベクトルの例題を用いた)。

|

1 2 3 4 5 6 |

A = np.array([[3, 1], [2, 4]]) print(LA.eig(A)) # (array([2., 5.]), array([[-0.70710678, -0.4472136 ], # [ 0.70710678, -0.89442719]])) |

結果は固有値が並んだベクトルと固有ベクトルが並んだ配列で、それぞれを取り出して利用する。なお、固有ベクトルはノルムが1となるように正規化されている。

|

1 2 3 4 5 6 7 |

eigenvalues, eigenvectors = LA.eig(A) print(eigenvalues) print(eigenvectors) # [2. 5.] # [[-0.70710678 -0.4472136 ] # [ 0.70710678 -0.89442719]] |

注意が必要なのは固有ベクトルの方で、各固有ベクトルは配列の列ベクトルとして並んでいる。固有ベクトルを取り出す方法は2通り。

固有値に対応するサフィックスで列ベクトルを取り出す。この方法はnumpyの公式ドキュメントにも以下のように書かれている。

|

1 2 3 |

print(eigenvectors[:,0], eigenvectors[:,1]) # [-0.70710678 0.70710678] [-0.4472136 -0.89442719] |

固有ベクトルの配列を転置して、行ベクトルの並びにする。

|

1 2 3 4 |

eigenvectors = eigenvectors.T print(eigenvectors[0], eigenvectors[1]) # [-0.70710678 0.70710678] [-0.4472136 -0.89442719] |

行列![]() の固有値・固有ベクトルは以下で定義される。

の固有値・固有ベクトルは以下で定義される。

(1) ![]()

これを以下のように変形する。

(2) ![]()

この方程式が解をもつためには、以下の条件が必要。

(3) ![]()

以下の行列に対する固有値、固有ベクトルを求める。

(4) ![]()

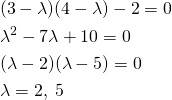

この行列に対する固有値方程式は以下の通り。

(5) ![]()

これを解くと、

(6)

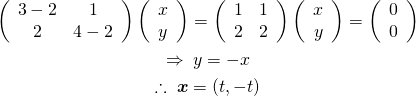

次に、各固有値に対する固有ベクトルを求める。

まず![]() に対しては、

に対しては、

(7)

確認してみると、

(8) ![]()

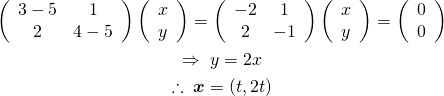

また![]() に対しては、

に対しては、

(9)

こちらも確認してみると、

(10) ![]()

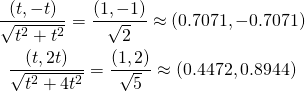

なお、固有ベクトルを数値で表現する際、ノルムが1となるように正規化することが多い。

(11) ![]()

上の例で固有値ベクトルを正規化すると以下の通り。

(12)

ユークリッドの互除法(Euclidean Algorithm)は、2つの自然数の最大公約数を求める手順。

2つの自然数![]() の最大公約数(GCD: greatest common divisor)は、

の最大公約数(GCD: greatest common divisor)は、![]() と剰余

と剰余![]() の最大公約数に等しいという性質を利用。数を順次割り込んでいき、剰余がゼロとなったときの除数が最大公約数となる。

の最大公約数に等しいという性質を利用。数を順次割り込んでいき、剰余がゼロとなったときの除数が最大公約数となる。

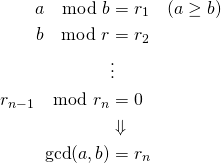

(1)

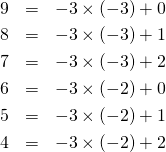

以下の余りあり除算を考える。

(2) ![]()

![]() の公約数を

の公約数を![]() とすると、上式は以下のように変形され、

とすると、上式は以下のように変形され、![]() は

は![]() と

と![]() の公約数でもあることがわかる。

の公約数でもあることがわかる。

(3) ![]()

一方、![]() の公約数を

の公約数を![]() とすると、

とすると、![]() は

は![]() と

と![]() の公約数であることがわかる。

の公約数であることがわかる。

(4) ![]()

これより、![]() の公約数の集合と

の公約数の集合と![]() の公約数の集合は等しく、最大公約数も等しくなる。

の公約数の集合は等しく、最大公約数も等しくなる。

(5) ![]()

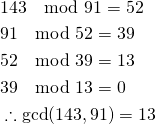

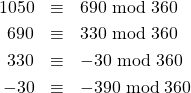

143と91の最大公約数を求める。

(6)

PythonとCLispの再帰関数による実装例は以下の通り。ただし、第1引数>第2引数を前提としており、エラー処理はしていない。

Python

|

1 2 3 4 5 6 7 |

def gcd(a, b): if a % b == 0: return b else: return gcd(b, a % b) print( gcd(12, 8) ) |

CLisp

|

1 2 3 4 5 |

(defun mygcd (a b) (if (= (mod a b) 0) b (mygcd b (mod a b))) ) (print (mygcd 18 12)) |

整数![]() の約数(divisor, factor)とは、Nを割り切る整数(余りが生じない除数)。

の約数(divisor, factor)とは、Nを割り切る整数(余りが生じない除数)。

整数![]() が

が![]() の約数であるとき、

の約数であるとき、![]() と表し、ある整数

と表し、ある整数![]() に対して

に対して![]() が成り立つことでもある。一般には自然数あるいは0以上の整数で考える。

が成り立つことでもある。一般には自然数あるいは0以上の整数で考える。

通常は![]() の条件を課すが、0も含める場合は、

の条件を課すが、0も含める場合は、![]() の時に限り0が約数になる。

の時に限り0が約数になる。

例えば12の約数は、以下の6個。

(1)

![]() であるとき、

であるとき、![]() である。これより

である。これより![]() として、

として、![]() 以下の約数

以下の約数![]() を求め、あとは

を求め、あとは![]() を計算すれば、手間が半分で済む。

を計算すれば、手間が半分で済む。

![]() が平方数の場合は

が平方数の場合は![]() も約数となり、約数の総数は奇数個、平方数でない場合は偶数異なる。

も約数となり、約数の総数は奇数個、平方数でない場合は偶数異なる。

0の約数は![]() となる整数

となる整数![]() であり、0以上の全ての整数である。

であり、0以上の全ての整数である。

1の約数は![]() となる整数

となる整数![]() であり、1のみ。

であり、1のみ。

1は全ての整数の約数。

素数の定義が「1と自身以外に約数を持たない数」なので、約数は2個。

2つの数の公約数は、それらの最大公約数の約数。

![]() と1の公約数は1のみ。

と1の公約数は1のみ。

![]() と0の公約数は、

と0の公約数は、![]() の約数全て(0の約数は0以上の全ての整数)。

の約数全て(0の約数は0以上の全ての整数)。

![]() のとき、

のとき、![]() の公約数は

の公約数は![]() の公約数でもある。

の公約数でもある。

2つの数の最大公約数(greatest common divisor)を、![]() のように表す。

のように表す。

最大公約数を求める手順として、にユークリッドの互除法がある。

(2) ![]()

被除数と除数の最大公約数は、除数と剰余の最大公約数でもある。

(3) ![]()

倍数(multiple)とは、ある数![]() (整数に限らない)を整数倍した数である。

(整数に限らない)を整数倍した数である。

(4) ![]()

最小公倍数(least common multiple)とは、2つの整数の公倍数のうち、正で最小のもの。

たとえば36と56の最小公倍数は504。

2つの数![]() の積は、それらの最大公約数と最小公倍数の積に等しい。

の積は、それらの最大公約数と最小公倍数の積に等しい。

(5) ![]()

![]() の商が

の商が![]() 、余りが

、余りが![]() のとき、以下のように表される。d:divisor、q:quotient、r:reminderの意味。

のとき、以下のように表される。d:divisor、q:quotient、r:reminderの意味。

(1) ![]()

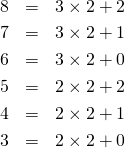

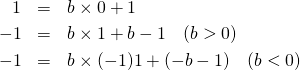

余りの定義を「割る数未満の自然数あるいは0」とすると、

(2)

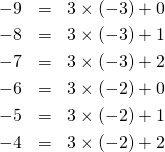

割られる数が負の場合には、

(3)

割る数が負の場合には、

(4)

余りとして負の数を認めることもできる。ただしその場合、商と余りの組み合わせが1つとは限らない。

(5) ![]()

余りの定義(要件)は以下の2通りがあり、いずれを採用するかは任意。

割る数が1あるいは-1のときは、余りは常に0。

(6) ![]()

割られる数が1のときの余りは1、割られる数が-1なら余りは割る数の絶対値から1を現じた値(余りを正と定義した場合)。

(7)

整数![]() を正の整数

を正の整数![]() で割った余りが等しいとき、以下のように表記し、「

で割った余りが等しいとき、以下のように表記し、「![]() は

は![]() を法として合同である」という。

を法として合同である」という。

(8) ![]()

これは次のようにも表現できる。

(9) ![]()

(10)

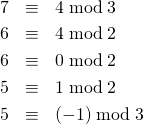

以下の例では、330度と−30度が合同となっている。360度回転するたびに元の位置に戻るイメージ。

(11)

以下、合同式の![]() を省略する。

を省略する。

(12) ![]()

【証明】

(13) ![]()

【証明】

(14)

![]() が互いに素

が互いに素![]() のとき、以下が成り立つ。

のとき、以下が成り立つ。

(15) ![]()

【証明】

(16) ![]()

ここで![]() は互いに素なので、

は互いに素なので、![]() が

が![]() の倍数となる。

の倍数となる。

(17) ![]()

(18) ![]()

【証明】

(19) ![]()

(20)

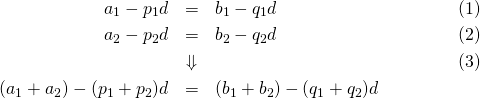

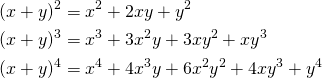

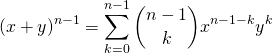

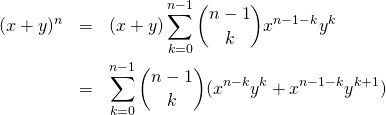

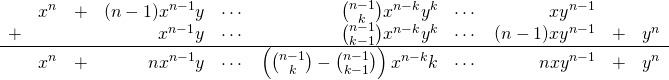

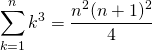

(1)

(2)

数学的帰納法で証明する。

![]() のとき、

のとき、

(3) ![]()

![]() のとき、

のとき、

(4) ![]()

ここで![]() のときに以下が成り立つとする。

のときに以下が成り立つとする。

(5)

このとき![]() に関しては、

に関しては、

(6)

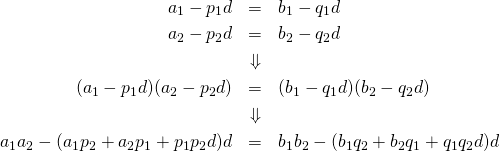

これを右辺は以下のように展開できる。

(7)

これより、![]() に対して(1)が証明された。

に対して(1)が証明された。

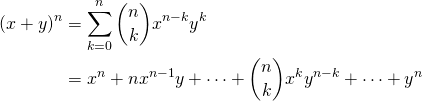

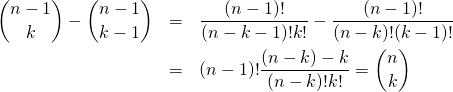

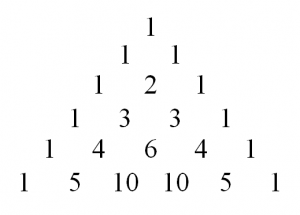

数のような数による三角形をパスカルの三角形(Pascal’s triangle)と呼び、n行目の数の列が二項展開のn乗の係数となっている。

各項の計算の仕方は、一つ上の段の左右の数の和として求めていく(左端・右端の外側はゼロと考える)。

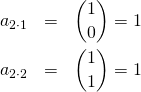

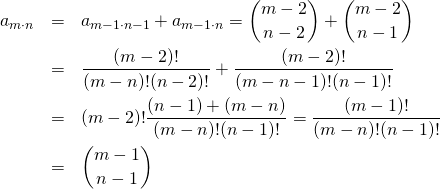

パスカルの三角形の各項が二項展開の計数となること、すなわちm段目のn項目の数を![]() とし、これが

とし、これが![]() となることを、数学的帰納法で証明する。

となることを、数学的帰納法で証明する。

(8)

(9)

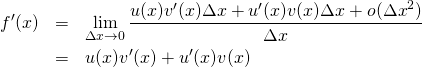

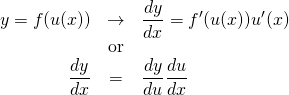

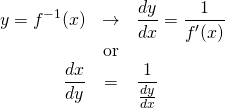

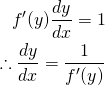

初等的な微分の定義は以下の通り。

(1) ![]()

(2) ![]()

(3) ![]()

ここで

(4) ![]()

したがって、

(5) ![]()

これより以下を得る。

(6)

(8) ![]()

(9) ![]()

これより(7)を得る。

(10)

![]() とおくと、

とおくと、

(11)

(12)

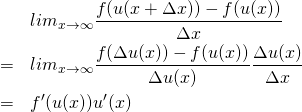

(13) ![]()

とおいて、合成関数の微分より、

(14)

(15)

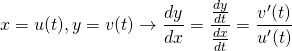

![]() 、

、![]() とおいて、

とおいて、

(16) ![]()

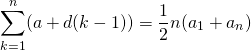

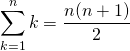

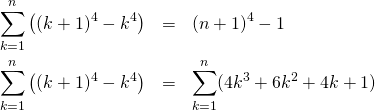

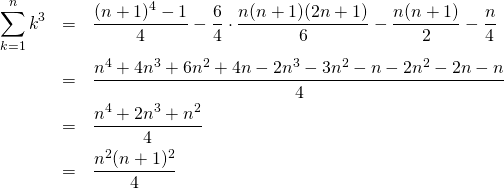

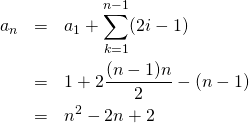

定数数列の和は、定数の項数倍。

(1)

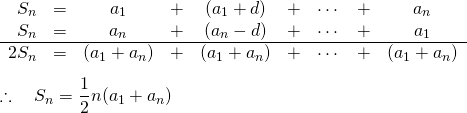

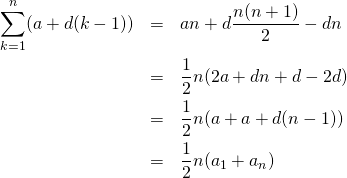

等差数列![]() の和は、初項と末項の和に項数を乗じた数の1/2。

の和は、初項と末項の和に項数を乗じた数の1/2。

(2)

特に、

(3)

等差数列の![]() 項目までの和を

項目までの和を![]() とすると、

とすると、

(4)

式(3)を使って、

(5)

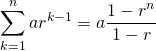

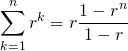

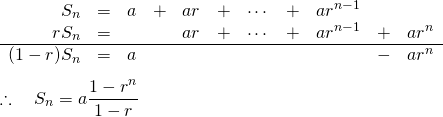

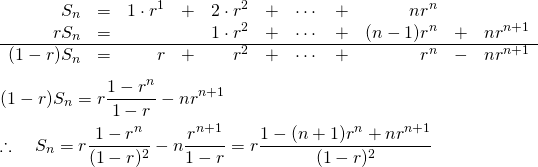

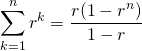

等比数列![]() の和は以下の通り。

の和は以下の通り。

(6)

特に、

(7)

等差数列の![]() 項目までの和を

項目までの和を![]() とすると、

とすると、

(8)

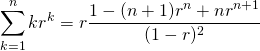

等差部分と等比部分の両方を含んだ数列の部分和。

(9)

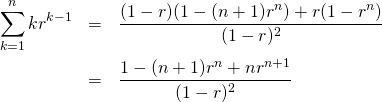

一般的な部分和の差を用いる方法。

(10)

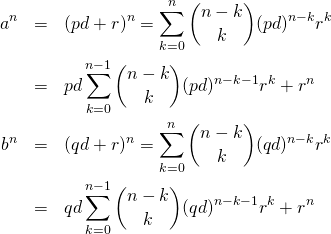

微分を用いる方法。等比数列の公式、

(11)

の両辺を![]() で微分すると、

で微分すると、

(12)

両辺を![]() 倍して同じ式を得る。

倍して同じ式を得る。

(13)

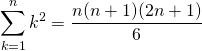

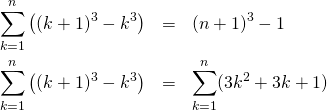

以下の式から出発する。

(14)

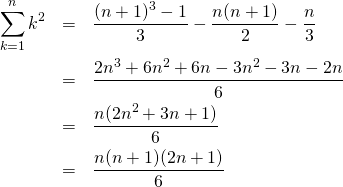

これより、

(15)

(16)

上記と同じように、

(17)

これより、

(18)

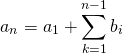

数列![]() の階差数列が扱いやすい数列の場合。

の階差数列が扱いやすい数列の場合。

(19) ![]()

![]() の各項は、

の各項は、![]() ~

~![]() の和をとることで以下のように得られる。

の和をとることで以下のように得られる。

(20)

【例】

![]() の階差数列が

の階差数列が![]() で

で![]() のときの数列

のときの数列![]() は以下のようになる

は以下のようになる

![]()

この数列の一般項は、

(21)

上式は![]() の時も初期条件

の時も初期条件![]() を満足する。

を満足する。