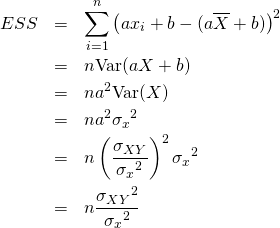

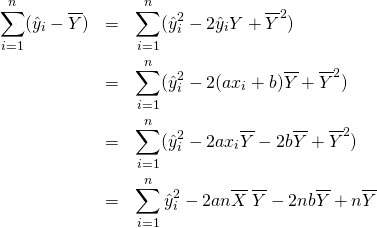

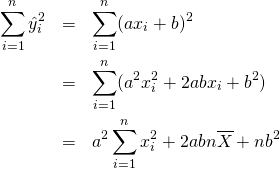

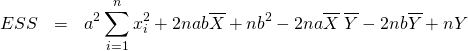

コインの例

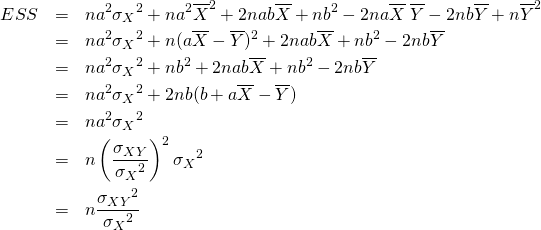

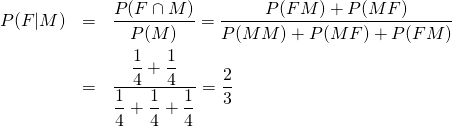

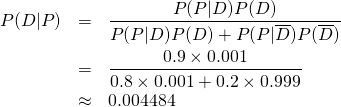

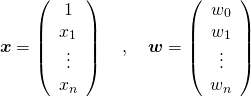

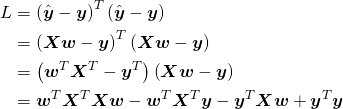

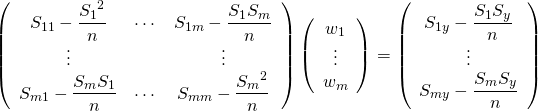

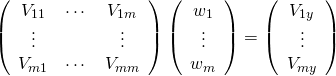

最尤推定法(maximum likelihood estimation)は確率分布![]() のパラメーター

のパラメーター![]() を、その母集団から得られたサンプルから推定する方法。

を、その母集団から得られたサンプルから推定する方法。

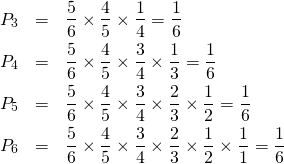

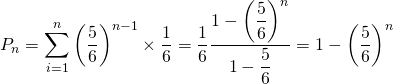

たとえば、表の出る確率が必ずしも1/2でないコインを50回投げた時、表が15回出たとすると、このコインの表が出る確率はいくらか、といった問題。20~30回くらいの間だと普通のコインで表/裏の確率は1/2かなと思うが、50回投げて表が15回しかでないとちょっと疑いたくなる。

ここで、表が出る確率を![]() として、

として、![]() 回の試行中表が

回の試行中表が![]() 回出る確率は以下の通り。

回出る確率は以下の通り。

(1) ![]()

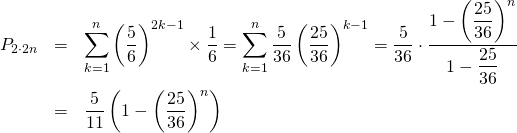

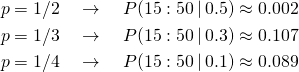

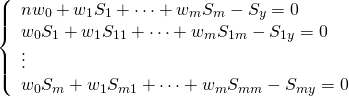

先の問題の結果について、母集団の確率をいくつか仮定して計算してみると

(2)

得られたサンプルの下では、少なくともぼ表が出る確率を1/2や1/4と考えるよりは、1/3と考えた方がこのサンプルのパターンが発生する確率が高い。

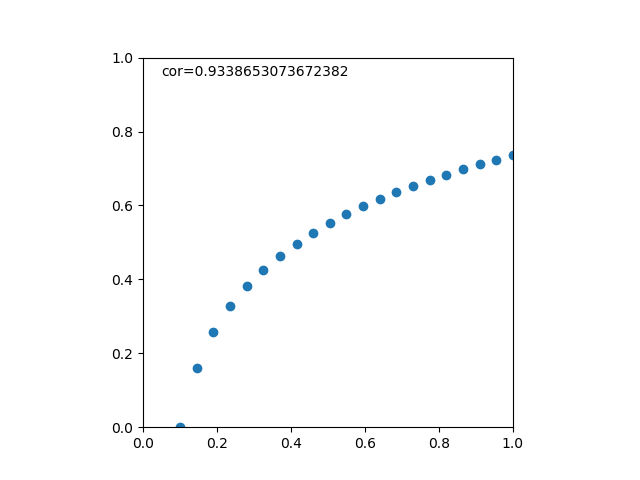

そこで、サンプルのパターンに対して母集団の確率を変化させてみると、以下のようになる。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import binom n = 50 k = 15 p = np.linspace(0, 1, 100) fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.8, 3.6)) ax.plot(p, binom.pmf(k, n, p), c='navy') ax.plot((k/n, k/n), (0, binom.pmf(k, n, k/n)), c='gray', linestyle='dashed') ax.set_xlim(0, 1) ax.set_ylim(0, 0.15) ax.set_xticks(np.arange(0, 1.1, 0.1)) plt.show() |

グラフ上は、母集団確率が15/50=0.3のときにサンプルパターンの発生確率が最も高くなっている。

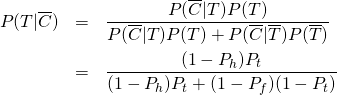

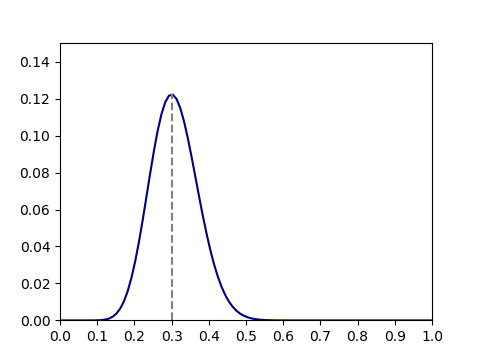

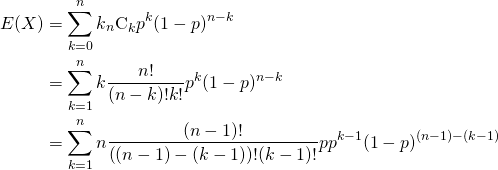

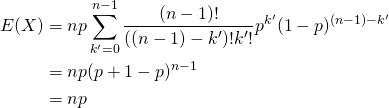

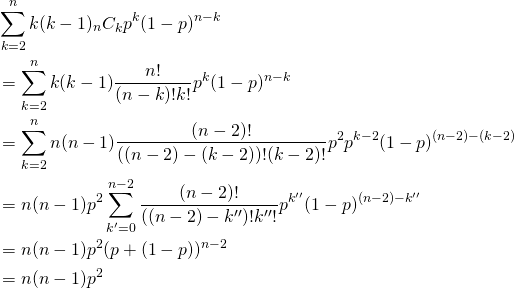

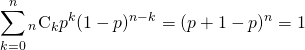

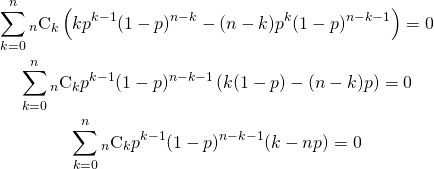

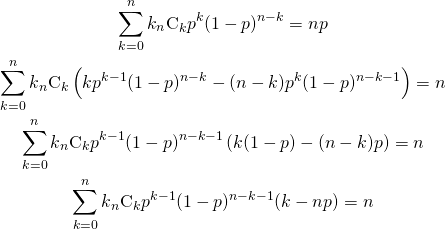

解析的に確率が最大となる母集団確率を求めるために、式(1)を![]() で微分してゼロとなる点を求める。

で微分してゼロとなる点を求める。

(3)

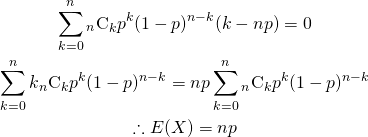

上式の解は![]() となるが、

となるが、![]() の場合は式(1)がゼロとなることから、確率が最大となるのは

の場合は式(1)がゼロとなることから、確率が最大となるのは![]() であることがわかる。

であることがわかる。

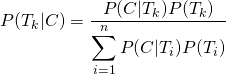

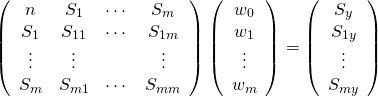

尤度関数と最尤法

母集団の確率分布を![]() 、母集団のパラメータを

、母集団のパラメータを![]() 、得られたサンプルセットを

、得られたサンプルセットを![]() とすると、パラメーターが

とすると、パラメーターが![]() である確率は

である確率は

(4) ![]()

このとき、パラメーター![]() に関する尤度関数は以下のように定義される。

に関する尤度関数は以下のように定義される。

(5) ![]()

通常、尤度関数が最大となるパラメーターを求めるためには対数尤度関数が用いられる。

(6) ![]()

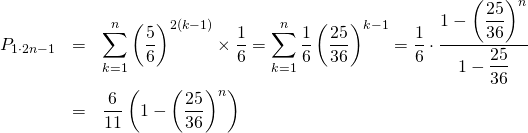

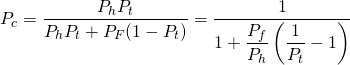

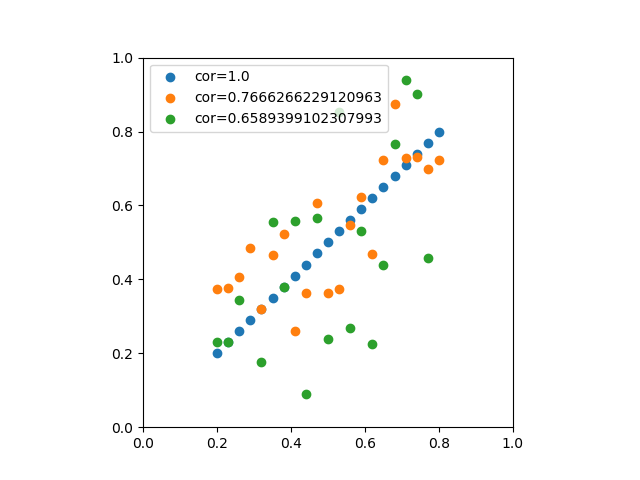

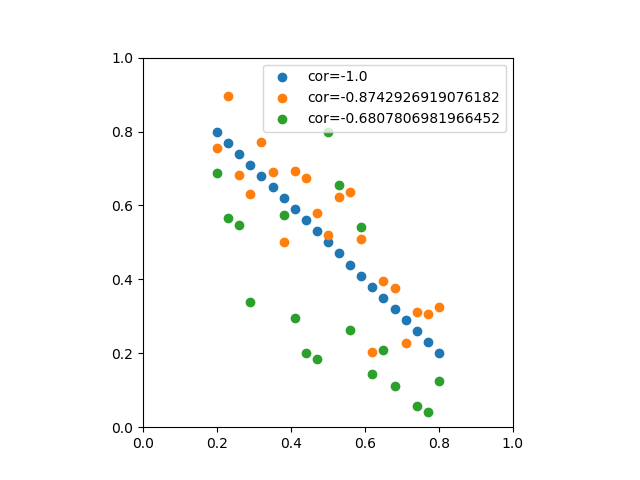

サンプルの質と尤度

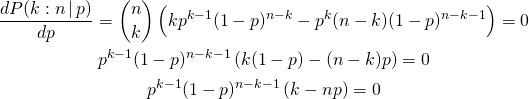

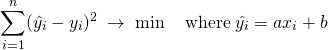

先のコインの問題で、試行数が10回の場合と100回の場合を比べてみる。それぞれについて、表の確率が0.3、0.5、0.7に対応する回数は試行回数が10回の場合は3回、5回、7回、試行回数100回に対しては30回、50回、70回である。それぞれの表の階数に対して、母集団確率の尤度関数を描くと以下のようになる。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from functools import reduce def comb(n, k): numer = reduce(lambda x,y:x*y, range(n - k + 1, n)) denom = reduce(lambda x,y:x*y, range(1, k + 1)) return numer // denom def binom(n, k, p): return comb(n, k) * p**k * (1 - p)**(n - k) n = [10, 100] k = [np.array([3, 5, 7]), np.array([30, 50, 70])] p = np.linspace(0, 1, 100) fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(9.6, 3.6)) for ax, n, k in zip(axs, n, k): ax.set_title("n={}".format(n)) for t in k: p_mle = t / n prob = binom(n, t, p) ax.plot(p, prob, c='navy') ax.plot((p_mle, p_mle), (0, binom(n, t, p_mle)), c='gray', linestyle='dashed') ax.set_xlim(0, 1) ax.set_xticks(np.arange(0, 1.1, 0.1)) plt.show() |

試行回数が100回の場合には分布が尖っており、最尤推定されたパラメーターの確度が高いが、10回の場合には分布がなだらかで、最尤推定された値以外のパラメーターの確率も高くなっている。

最尤推定の場合、サンプルの規模が推定値の信頼度に関わってくる。

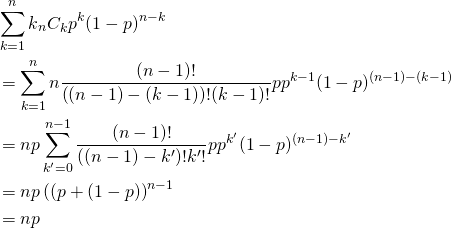

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{alignat*}{1} V(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \sum_{k=0}^n k^2 {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} - (np)^2 \\ &= \sum_{k=0}^n \left( k(k-1) + k \right) {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} - (np)^2 \\ &= \sum_{k=2}^n k(k-1) {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=1}^n k {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} - (np)^2 \\ \end{alignat*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-443e6acf6b414d16761dcd5f2a012a8d_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{align*} &\left[ \begin{array}{ccccccc} V_{11} & \cdots & V_{1i} & \cdots & V_{1j} & \cdots & V_{1m}\\ \vdots && \vdots && \vdots && \vdots\\ V_{i1} & \cdots & V_{ii} & \cdots & V_{ij} & \cdots & V_{im}\\ \vdots && \vdots && \vdots && \vdots\\ V_{j1} & \cdots & V_{ji} & \cdots & V_{jj} & \cdots & V_{jm}\\ \vdots && \vdots && \vdots && \vdots\\ V_{m1} & \cdots & V_{mi} & \cdots & V_{mj} & \cdots & V_{mm} \end{array} \right]\\ &= \left[ \begin{array}{ccccccc} V_{11} & \cdots & V_{1i} & \cdots & aV_{1i} & \cdots & V_{1m}\\ \vdots && \vdots && \vdots && \vdots\\ V_{i1} & \cdots & V_{ii} & \cdots & aV_{ii} & \cdots & V_{im}\\ \vdots && \vdots && \vdots && \vdots\\ aV_{i1} & \cdots & aV_{ii} & \cdots & a^2V_{ii} & \cdots & aV_{im}\\ \vdots && \vdots && \vdots && \vdots\\ V_{m1} & \cdots & V_{mi} & \cdots & aV_{mi} & \cdots & V_{mm} \end{array} \right] \end{align*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-933b818b8ef3c6cf4b6a70d1805f71a8_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{eqnarray*} r &=& \frac{{\rm Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X) \cdot V(Y)}} \\ &=& \frac{E(X - \overline{X})(Y - \overline{Y})} {\sqrt{ ( E\left[ (X - \overline{X})^2 \right] E\left[ (Y - \overline{Y})^2 \right] }} \\ &=& \frac{\displaystyle \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})} {\left[ \displaystyle \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 \displaystyle \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2 \right]^{1/2}} \end{eqnarray*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b9969ab54d441dc3797aad03fd503747_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{eqnarray*} r &=& \frac{ {\rm Cov}(X, aX+b) } { \left[ V(X) \cdot V(aX+b) \right]^{1/2} } \\ &=& \frac{ a {\rm Cov}(X, X) } { \left[ V(X) \cdot a^2 V(X) \right]^{1/2} } \\ &=& \frac{a}{\sqrt{a^2}} \cdot \frac{ {\rm Cov}(X, X) } { \left[ V(X) \cdot V(X) \right]^{1/2} } \\ &=& \frac{a}{|a|} \cdot \frac{ V(X) } { V(X) } \\ &=& 1 \; {\rm or} \; -1 \end{eqnarray*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0d7ce9a0442d3932b94aab482cf5e5d2_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{equation*} \left[ \begin{array}{c} a \\ b \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c} \dfrac{n S_{xy} - S_x S_y}{n S_{xx} - {S_x}^2} \\ \dfrac{S_{xx} S_y - S_x S_{xy}}{n S_{xx} - {S_x}^2} \end{array} \right] \end{equation*}](http://taustation.com/wp1/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-5ab9943a0ccf9c81304d639401e154d8_l3.png)